Im sozialpsychologischen Modell gilt die Parteiidentifikation (PI) als wichtigste Determinante der Wahlentscheidung. Das Gefühl, einer politischen Partei in besonderer Weise verbunden zu sein, so die Theorie, ist auf individueller Ebene über Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte hinweg stabil und wirkt bei der Wahrnehmung der aktuellen politischen Lage wie eine Art Filter. Nur dann, wenn die eigene Partei bezüglich der Kandidaten und Sachthemen im Vergleich mit dem politischen Gegner besonders schlecht abschneidet, wird sich ein parteigebundener Bürger der Stimme enthalten oder sogar für eine andere als die eigentlich präferierte Partei stimmen.

Das Konzept der Parteiidentifikation wurde ursprünglich im US-amerikanischen Kontext entwickelt. Die Frage, ob und in welcher Form es auf die politischen Systeme (West-)Europas übertragen werden kann, wurde jahrelang kontrovers diskutiert. Inzwischen ist die Annahme, dass es auch in Europa neben den ideologischen Präferenzen langfristig stabile parteibezogene Einstellungen gibt, die einen Einfluss auf das Wahlverhalten haben, weitgehend akzeptiert.

Aktuell werden in der Forschungsliteratur vor allem drei Aspekte diskutiert. Erstens wird das Konzept von Vertretern des Rational-Choice-Ansatzes radikal uminterpretiert. Autoren wie Popkin (1994) gehen davon aus, dass Wähler ihre Erfahrungen mit einer gegebenen politischen Partei in Form einer permanent aktualisierten Kosten-Nutzen-Bewertung (“running tally”) zusammenfassen. Dieser “running tally” entspreche der Parteiidentifikation des sozialpsychologischen Ansatzes. Von Anhängern des ursprünglichen Modells wird diese Lesart als “Revisionsmus” bezeichnet.

Zweitens behaupten Vertreter dieses Ansatzes selbst, dass durch die in den 1940er Jahren begründete Tradition des standardisierten Interviews mit einer großen Zahl zufällig ausgewählter Befragter der kollektive Charakter sozialer (Partei)Identifikationen zu sehr in den Hintergrund getreten sei. Deshalb müsse der auf soziale Bezugsgruppen bzw. die Zugehörigkeit zu diesen Gruppen bezogenen Aspekt der PI wieder stärker ins Zentrum der Betrachtung rücken (Greene 2004).

Drittens wird in jüngster Zeit argumentiert, dass das auf der PI basierende Modell der Wahlentscheidung den Kenntnis- und Entwicklungsstand der Sozialpsychologie der 1950er Jahre reflektiere. Inzwischen habe sich diese Ursprungsdisziplin im Sinne des “cognitive turn” jedoch sehr stark weiterentwickelt. Die politische Psychologie, die sich u.a. mit der Verarbeitung politischer und sozialer Informationen durch die Bürger befasst, habe diesen Wandel bereits nachvollzogen. Deshalb sei es nun an der Zeit, das Konzept der PI besser in die allgemeine politische Kognitionsforschung zu integrieren (zuletzt Dancey/Goren 2010).

Trotz dieser internen und externen Kritik im Detail steht die Bedeutung der Parteiidentifikation als Determinante der Wahlentscheidung für die meisten Wahlforscher außer Frage.

2. Parteiidentifikation in der alten Bundesrepublik 1977-2008

2.1 Grundlagen

Voraussetzung für den von der empirischen Forschung festgestellten dominanten Einfluss der Parteiidentifikation auf das Wahlverhalten ist allerdings selbstverständlich, dass eine derartige Einstellung im Verlauf der politischen Sozialisation erworben und in späteren Lebensjahren beibehalten wird. Vertreter der Dealignment-These (u.a. Dalton 1984, Dalton 2000, Dalton/Bürklin 2003) behaupten, dass diese beiden Bedingungen in allen westlichen Demokratien und somit auch in der Bundesrepublik in zunehmend geringerem Maße erfüllt seien: Durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse lösten sich die ehemals klar definierten sozialen Großgruppen (für Deutschland vor allem die Arbeiterschaft und der politische Katholizismus) auf. Da Parteiidentifikationen in Deutschland und in vielen anderen westeuropäischen Gesellschaften über die Zugehörigkeit zu solchen Gruppen vermittelt worden seien (Dalton et al. 1984), müsse infolgedessen mit einem Rückgang der parteigebundenen Wähler gerechnet werden.

Hinzu kommt ein zweiter Faktor. In der Vergangenheit war es eine wesentliche Aufgabe der Parteien, den politisch oft wenig interessierten und schlecht informierten Bürgern Interpretationshilfen für das Verständnis politischer Vorgänge und Streitfragen zu bieten. Je eher aber eine Bürgerin aufgrund ihres Bildungsstandes in der Lage ist, sich selbst ein Bild von der Politik zu machen, desto geringer sollte ceteris paribus ihre Nachfrage nach solchen Deutungsangeboten sein. Dieses Phänomen wird im Anschluss an Dalton als “kognitive Mobilisierung” bezeichnet.

Die seit der Mitte des 20. Jahrhunderts zu beobachtende Ausbreitung höherer Bildungsabschlüsse entfaltet somit eine doppelte Wirkung: Zum einen führt sie dazu, dass sich traditionelle Milieus auflösen, zum anderen reduziert sie auf der individuellen Ebene das Bedürfnis nach stereotypen Erklärungsmustern für politische Vorgänge, denen die Parteiidentifikation zuzurechnen ist. Als Indizien für ein solches Dealignment gelten u.a. der Aufstieg der Grünen seit den frühen 1980er Jahren, die Erfolge der extremen Rechten in den 1990er Jahren, die gegenüber den 1970er Jahren gesunkene Wahlbeteiligung sowie die zu Beginn der 1990er Jahre zu beobachtende Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien (u.a. Dalton/Wattenberg 2000).

2.2. Die Entwicklung des Anteils der Parteiidentifizierer

Diese Argumentation erscheint auf den ersten Blick durchaus überzeugend. Ob es in der Bundesrepublik jedoch tatsächlich zu einem Rückgang des Anteils der Parteiidentifizierer gekommen ist, lässt sich letztlich nur empirisch klären. Glücklicherweise steht mit der von der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF durchgeführten Politbarometer-Studie1 ein Instrument zur Verfügung, das zur Klärung dieser Frage in idealer Weise geeignet ist: Im Rahmen der Politbarometer-Erhebung wird seit 1977 in (zumeist) monatlichem Abstand eine jeweils repräsentativ ausgewählte Stichprobe von Wahlberechtigten zu einer Reihe von allgemeinen und spezifischen politischen Themen interviewt. Zum Kern des Frageprogramms gehört dabei auch eine Reihe von drei Items, die sich auf Vorhandensein, Richtung und Stärke einer möglichen Parteiidentifikation beziehen. Konkret wird den Befragten dabei zunächst folgendes Item vorgelegt: “In Deutschland neigen viele Leute längere Zeit einer bestimmten politischen Partei zu, obwohl sie auch ab und zu eine andere Partei wählen. Wie ist das bei Ihnen: Neigen Sie – ganz allgemein gesprochen – einer bestimmten Partei zu?”. Wenn die Respondenten diese Frage bejahen, wird nach der betreffenden Partei gefragt. Abgeschlossen wird die Erhebung mit der folgenden Frage: “Wie stark oder wie schwach neigen Sie – alles zusammengenommen – dieser Partei zu?”

Der Umfang der Stichproben schwankt zwischen rund 800 und bis zu 3000 Befragten, so dass recht genaue Anteilsschätzungen möglich sind. Da die Daten der wissenschaftlichen Öffentlichkeit mit einer zeitlichen Verzögerung von ein bis zwei Jahren zur Verfügung gestellt werden, lassen sich für den Zeitraum vom Frühjahr 1977 bis zum Dezember 2008 Schwankungen im Anteil der Parteiidentifizierer präzise und engmaschig verfolgen. Da die 1970er Jahre mit ihren sehr hohen Wahlbeteiligungsraten und der starken Konzentration auf drei bzw. vier etablierte Parteien als die Hoch-Phase der Bonner Parteiendemokratie gelten, müssten grundlegende Veränderungen im Verhältnis zwischen Bürger und Parteien in den Politbarometer-Daten extrem gut zu erkennen sein.

Bei einer ersten Betrachtung dieser Zeitreihe zeigt sich allerdings rasch, dass von Monat zu Monat deutliche Schwankungen auftreten, die sich in einem Bereich von 3 Prozentpunkten bewegen und auf Stichprobenfehler sowie aktuelle politische Ereignisse zurückgehen. Bei einer Analyse des Anteils der Parteiidentifizierer über einen Zeitraum von über 30 Jahren sind solche kurzfristigen Schwankungen außerordentlich lästig, weil sie wie ein hochfrequentes Rauschen etwaige langfristige Trends überlagern, die dadurch nur schwer zu erkennen sind.

Für Abbildung 1 und alle weiteren Grafiken wurde deshalb zunächst ein so genanntes „fünfgliedriges gleitendes Mittel“ gebildet. Bei diesem Verfahren wird für jeden Monat der Durchschnitt aus dem tatsächlich gemessenen Wert, den Anteilswerten der beiden vorangegangen sowie den Messwerten der beiden folgenden Monate errechnet. Diese gleitenden Durchschnittswerte wurden dann an Stelle der ursprünglichen Werte in die Grafik eingetragen (Chatfield 2004). Die Vorteile des Verfahrens liegen auf der Hand: Kurzfristige zufällige Schwankungen – der Anteilswert nimmt beispielsweise im April um 3,1 Prozentpunkte zu, fällt im Mai um 2,9 Punkte ab um dann im Juni wiederum um 3 Prozentpunkte zu steigen – heben sich durch die Durchschnittsbildung gegenseitig auf und verschwinden deshalb fast vollständig aus der Zeitreihe. Langfristige systematische Veränderungen hingegen treten nach der Glättung deutlicher hervor.

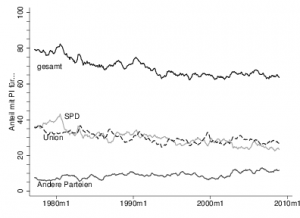

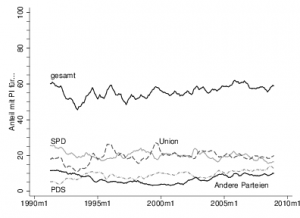

Der Verlauf der aus der Glättung resultierenden Trendlinie ist eindeutig: In der alten Bundesrepublik ist während der vergangenen drei Dekaden von einigen relativ kurzen Mobilisierungsphasen einmal abgesehen der Anteil der Parteiidentifizierer langsam, aber fast kontinuierlich um etwa 0,6 bis 0,7 Prozentpunkte pro Jahr gesunken (vgl. dazu auch Falter/Rattinger 1997; Maier 2000; Arzheimer 2002, Falter/Schoen 2005, Rattinger et al. 2007). Seit etwa Mitte der 1990er hat sich das Tempo dieses Rückgangs allerdings verringert – während dieser Zeit nahm der Anteil der Parteiidentifizierer nur um etwa 0,3 Prozentpunkte pro Jahr ab. Seit Beginn des neuen Millenniums schließlich ist der Dealignment-Prozess praktisch zum Stillstand gekommen. Gegenüber den späten 1970er Jahren, als sich rund achtzig Prozent der Bundesbürger mit Union, SPD oder FDP identifizierten, hat sich die politische Landschaft durch diesen Prozess beträchtlich verändert, auch wenn immer noch eine deutliche Mehrheit der Befragten eine derartige Identifikation aufweist.

Damit stellt sich als nächstes die Frage, ob dieser Abschmelzungsprozess alle Parteien in gleicher Weise betrifft. Der untere Teil von Abbildung 1 zeigt, dass dies keineswegs der Fall ist: Vielmehr haben vor allem die SPD und die Unionsparteien an langfristiger Unterstützung verloren. Der Anteil derjenigen, die sich einer der hier aus Fallzahlgründen zusammengefassten kleineren Parteien (d.h. in erster Linie Grüne und FDP) verbunden fühlen, ist hingegen geringfügig angestiegen.

2.3. Die Intensität von Parteibindungen

Auch die Intensität der Parteiidentifikation hat über den Untersuchungszeitraum hinweg leicht nachgelassen. Während der späten 1970er Jahre lag das arithmetische Mittel für die auf einer fünfstufigen Skala gemessene Stärke der Parteiidentifikation derjenigen Bürger, die eine Parteiidentifikation aufwiesen, noch bei etwa 3,6 Punkten, sank aber in den folgenden Jahren erkennbar ab. Einen Tiefpunkt markierten die frühen 1990er Jahre: Auf dem Höhepunkt der Debatte um die angebliche Politikverdrossenheit der Deutschen fiel die durchschnittliche Intensität der Parteiidentifikation innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit um etwa 0,3 Punkte ab. Seit Beginn des neuen Jahrtausends hat sich dieser Trend dann partiell umgekehrt. Insgesamt ist diese Entwicklung aber als undramatisch anzusehen. Wichtiger als die Intensität der Parteiidentifikation erscheint zumindest momentan noch die Frage, ob die Bürger überhaupt noch eine solche Einstellung aufweisen.

2.4. Sozialstrukturelle Ursachen für den Rückgang der Parteibindungen

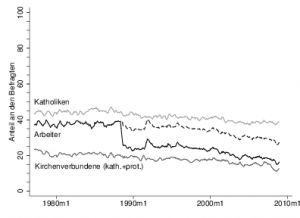

Für diese Entwicklung gibt es mehrere mögliche Erklärungen. So wäre es denkbar, dass jene gesellschaftlichen Gruppen, auf die sich Union und SPD stützen, d.h. die Katholiken, die kirchengebundenen Christen beider Konfessionen sowie die Arbeiterschaft, rein quantitativ an Bedeutung verlieren. Abbildung 2 zeigt jedoch, dass die jeweiligen Anteile dieser Gruppen am Elektorat seit 1977 relativ stabil bleiben. So hat der Anteil der Katholiken an den befragten Wahlberechtigten nur um einige wenige Prozentpunkte abgenommen hat. Gleiches gilt für jene Bürger, die intensiv am kirchlichen Leben beider Konfessionen teilnehmen: Die Zahl derjenigen, die angeben, jeden oder fast jeden Sonntag den Gottesdienst zu besuchen, ist ebenfalls nur um einige Prozentpunkte zurückgegangen. Lediglich der Arbeiteranteil scheint drastisch und innerhalb kürzester Zeit gesunken zu sein. Dieser Eindruck basiert jedoch auf einem Artefakt: Im August 1988 ist die Forschungsgruppe Wahlen dazu übergangen, die Politbarometer-Umfrage nicht mehr als face-to-face Interview sondern vielmehr als telefonische Befragung durchzuführen. Da Arbeiter sich anscheinend eher mündlich als telefonisch interviewen lassen – parallel zum Wechsel des Erhebungsformates fiel der Arbeiteranteil im Politbarometer um elf Prozentpunkte ab – wurde durch diese Umstellung ihre ohnehin bestehende Unterrepräsentation im Politbarometer weiter verstärkt. Die gestrichelte rote Linie, die einen Versuch darstellt, diesen Effekt zu kompensieren, in dem zum tatsächlich gemessenen Arbeiteranteil elf Prozentpunkte addiert wurden, dürfte deshalb einen etwas realistischeren Eindruck vom Rückgang des Arbeiteranteils geben.

Angesichts dieser nur schwach rückläufigen Tendenzen ist es unwahrscheinlich, dass sich der Rückgang der Parteiidentifikation mit Union und SPD allein aus dem Schrumpfen der Kernklientel beider Parteien erklären lässt. Plausibler ist es vielmehr, davon auszugehen, dass die Zugehörigkeit zu den erwähnten sozialen Gruppen im Laufe der Zeit an Einfluss auf die Parteiidentifikation verloren hat.

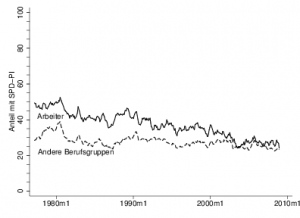

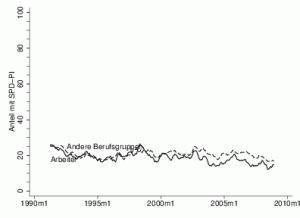

Ein solcher Effekt lässt sich in der Tat nachweisen: So sank der Anteil der SPD-Identifizierer unter den Arbeitern über den Beobachtungszeitraum von rund 50 auf unter 30 Prozent, während der entsprechende Wert unter aller anderen Befragten zunächst anstieg, in den 1980er Jahren absank und sich seitdem auf einem in etwa konstanten Niveau eingependelt hat. Dementsprechend unterscheiden sich heute Arbeiter und Angehörige anderer Berufsgruppen bezüglich ihrer SPD-Neigung nur noch geringfügig (vgl. Abbildung 3).

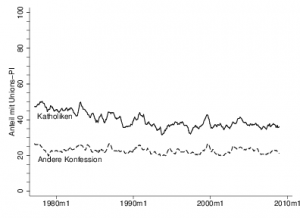

Ein ähnlicher Befund zeigt sich für die Konfessionszugehörigkeit: Am Ende der 1970er Jahre betrachteten sich noch bis zu 50 Prozent aller Katholiken als langfristige Anhänger der Unionsparteien. In der Folgezeit sank dieser Wert – von einigen Mobilisierungsspitzen einmal abgesehen – auf ca. 40 Prozent ab. Damit unterscheiden sich die befragten Katholiken zwar immer noch deutlich von den Angehörigen anderer Konfessionen und den Konfessionslosen, unter denen sich relativ konstant nur 20 bis 25 Prozent mit einer der beiden Unionsparteien identifizieren. Der Abstand zwischen beiden Gruppen hat sich über die Zeit hinweg aber stark verringert (Abbildung 4).

Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man die kirchengebundenen Angehörigen beider Konfessionen mit allen übrigen Befragten vergleicht: Während der Anteil der Unionsanhänger unter den nicht-kirchengebundenen Befragten während des gesamten Untersuchungszeitraums um die Marke von 30 Prozent pendelt, sinkt er bei denjenigen, die intensiv am kirchlichen Leben teilnehmen, von rund 60 auf circa 50 Prozent, so dass es tendenziell zu einer Annäherung zwischen beiden Gruppen kommt (vgl. Abbildung 4). Dies steht im teilweisen Widerspruch zu den Befunden älterer Studien, die gezeigt haben, dass der Zusammenhang zwischen religiöser Praxis und Wahlverhalten weitgehend stabil ist (Jagodzinski und Quandt 1997). Insgesamt gesehen bestehen bezüglich der Unionswahl allerdings nach wie vor substantielle Unterschiede zwischen kirchentreuen und religiös ungebundenen Bürgern.

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass der Anteil der parteigebundenen Bürger in den alten Ländern seit Ende der 1970er Jahre langsam aber stetig sinkt. Dieser Rückgang betrifft vor allem die beiden Volksparteien und erklärt sich in erster Linie daraus, dass sich – zumindest was die Parteiidentifikation betrifft – die attitudinalen Unterschiede zwischen deren Kernklientel und der übrigen Bevölkerung zunehmend abschwächen. Dies gilt vor allem für die ohnehin geschrumpfte Gruppe der Arbeiter. Vergleicht man diese mit den Angehörigen anderer Berufsgruppen, so lassen sich kaum noch Hinweise auf eine überdurchschnittliche SPD-Neigung finden.

Von etwas größerer Bedeutung ist bislang noch der konfessionelle Konflikt, der letztlich auf den „Kulturkampf“ im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zurückgeht: Immer noch erhöht die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Bürger mit den Unionsparteien identifiziert in bemerkenswertem Umfang. Auch hier ist es jedoch in den vergangenen Jahrzehnten zu einer deutlichen Annäherung zwischen Katholiken und Nichtkatholiken gekommen.

Als resistenter erweist sich der Zusammenhang zwischen der Unionsidentifikation und einer intensiven Bindung an eine der beiden großen Kirchen. Zwar nähert sich das Ausmaß der Unterstützung für die CDU/CSU auch in dieser Gruppe langsam an das Niveau der Bevölkerungsmehrheit an. Dennoch bleibt festzuhalten, dass der säkular-religiöse Konflikt, der in der Bundesrepublik an die Seite des alten konfessionellen Konfliktes getreten ist, nach wie vor einen erheblichen Einfluss auf die Identifikation mit den Unionsparteien hat.

Alle drei Effekte, die hier graphisch veranschaulicht wurden, lassen sich mit so genannten logistischen Regressionsmodellen nachweisen und sind in einem statistischen Sinne signifikant, d.h. mit großer Sicherheit nicht auf Stichprobenfehler zurückzuführen. Die logistische Regression ist ein Verfahren, mit der sich die Wirkung verschiedener unabhängiger Variablen (z.B. der Kirchenbindung oder der Berufsgruppe) auf eine dichotome Variable (in diesem Fall Parteiidentifikation mit den Ausprägungen „ja“ bzw. „nein“) ebenso modellieren lässt wie mögliche Veränderungen dieser Einflüsse über die Zeit. Da solche Modelle jedoch nicht ohne weiteres nachvollziehbar sind, wird hier und im Folgenden auf eine tabellarische Ausweisung verzichtet.

3. Parteiidentifikation in den neuen Ländern 1991-2008

3.1. Ausgangslage

In den neuen Ländern ergibt sich für die Entwicklung und Bedeutung von Parteiidentifikationen ein ganz anderes Bild als in der alten Bundesrepublik. Hier verloren die protestantischen Kirchen bereits sehr früh an Einfluss (Pollack 2003: 80-81) – eine Entwicklung, die nach der Teilung Deutschlands durch die Politik des SED-Regimes forciert wurde. Der Katholizismus spielte in diesem Teil Deutschlands – von einigen Enklaven einmal abgesehen – ohnehin keine Rolle.

Zugleich spricht einiges dafür, dass unter der Herrschaft der SED durch Ereignisse wie die Niederschlagung des Aufstandes vom 17. Juni und die erzwungene Fusion von KPD und SPD auch die traditionellen Bindungen der Arbeiter an die Parteien der Linken zerstört wurden. Hinzu kommt, dass die meisten der ehemaligen DDR-Bürger echte Parteienkonkurrenz und demokratische Wahlen aus eigener Erfahrung gar nicht mehr kannten. Etliche Forscher gingen deshalb davon aus, dass das Konzept der Parteiidentifikation auf Ostdeutschland überhaupt nicht anwendbar sei. Deshalb wurden die entsprechenden Items erst spät, nämlich im April 1991, in die Politbarometerstudien aufgenommen.

Andere Autoren argumentierten hingegen, dass die Menschen in der DDR häufig die westdeutschen Fernsehsender nutzten und auf diese Weise gleichsam virtuell am politischen Geschehen in der Bundesrepublik teilnahmen. Auf diese Weise hätten sich bereits vor der Wende Bindungen an die westlichen Parteien entwickeln können (Bluck und Kreikenbom 1991).

3.2 Die Entwicklung des Anteils der Parteiidentifizierer

Empirisch zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Ost und West: Im Jahr nach der Wiedervereinigung betrachteten sich im Westen immer noch etwa 70 Prozent der Bürger als langfristige Anhänger einer Partei, während der entsprechende Anteil im Osten zunächst nur bei rund 60 Prozent lag und dann sogar auf weniger als 50 Prozent absank, so dass sich die Kluft zwischen Ost und West nochmals vertiefte. Seitdem ist, wie oben gezeigt, der Anteil der Parteiidentifizierer in den alten Ländern weiter zurückgegangen, während im Ostenkein systematischer Trend festzustellen ist (vgl. Abbildung 5). Abgesehen von dem raschen, aber kurzlebigen Anstieg während des „Superwahljahres“ von 1994, ist es bislang nicht zu einer nennenswerten Zunahme der Parteibindungen gekommen. Vielmehr schwanken hier die monatlich gemessenen Werte unsystematisch und mit relativ großen Ausschlägen um den insgesamt niedrigeren Mittelwert. Angesichts der Entwicklungen in anderen europäischen Demokratien ist dies einerseits nicht besonders überraschend. Andererseits hätte man vermuten können, dass die nunmehr zwanzigjährige Auseinandersetzung mit dem ehemals westdeutschen Parteiensystem bei einigen Ostdeutschen zur Neubildung dauerhafter Bindungen führen könnte.

Anders als manchmal vermutet, lässt sich auch kein systematischer Zusammenhang zwischen dem Anteil der Parteiidentifizierer und den Bundestagswahlkämpfen nachweisen: Die bislang höchsten Werte wurden vielmehr 1991 (April und August), 1992 (im Februar), 1995 und 1996 (Dezember bzw. Februar) und 1999 (im September und Oktober) beobachtet, aber nicht in den Wahljahren.

Die relativ große Spannweite des Anteilswertes könnte ein Indiz dafür sein, dass einmal erworbene Parteibindungen im Osten rascher wieder aufgegeben werden als in den alten Ländern. Alternativ ließe sich vermuten, dass das Instrument in Ostdeutschland gar keine echten Bindungen, sondern vielmehr bloße Wahlabsichten erfasst. Ein großer Teil dieser Schwankungen dürfte jedoch auf die relativ geringe Zahl von Walberechtigten zurückgehen, die für die in Ostdeutschland befragt wurden. Auf Grund dieses geringeren Stichprobenumfangs ist die Messung des Anteils der Parteiidentifizierer im Osten mit größeren Zufallsfehlern behaftet als in den alten Ländern, was zu entsprechenden größeren monatlichen Schwankungen führt.

Auch in den neuen Ländern lohnt es sich, den monatlichen Anteil der Parteiidentifizierer nach der jeweiligen Richtung aufzuschlüsseln. Im Ergebnis zeigt sich, dass der oben angesprochene Rückgang der Parteiidentifikationen während der frühen 1990er Jahre zu Lasten der SPD, der kleineren Parteien und vor allem der Union ging. Letztere hat allerdings seit der Bundestagswahl 1994 wieder deutlich an Unterstützung gewonnen. Alles in allem bleibt aber festzuhalten, dass die Zahl der Bürger, die sich mit einer der beiden großen Parteien identifiziert, in den neuen Ländern auf niedrigem Niveau stagniert. Bemerkenswert ist darüber hinaus die Entwicklung der PDS/LINKE, die in der ersten Dekade der Einheit den Anteil ihrer langfristigen Anhänger von etwa fünf auf rund zehn Prozent verdoppeln konnte und sich inzwischen auf die Marke von 20 Prozent hinbewegt.

Schwankungen in der mittleren Stärke der PI sind ähnlich wie im Westen im wesentlichen unsystematisch. Eine weiterführende Diskussion erübrigt sich deshalb an dieser Stelle.

3.3. Determinanten der Parteiidentikationen in den neuen Bundesländern

Bezüglich der Determinanten der Parteiidentifikation ergibt sich ein komplexes Bild: Über den gesamten Analysezeitraum hinweg betrachteten sich etwa 37% der Katholiken, 28% der Protestanten, aber nur 13% der Konfessionslosen als langfristige Anhänger der Unionsparteien, wobei sich diese Differenzen zwischen 1991 und 2008 nur unwesentlich abschwächen, wie sich mit Hilfe logistischer Regressionsmodelle zeigen lässt. Obwohl man angesichts der jüngeren Vergangenheit annehmen muss, dass in der früheren DDR bereits die bloße Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche das Ergebnis einer bewussten Entscheidung mit potentiell negativen Konsequenzen darstellte, hat der Zusammenhang zwischen Konfessionszugehörigkeit und CDU-Neigung damit eine ähnliche Stärke wie im Westen. Selbst die Prozentwerte entsprechen fast exakt den Verhältnissen, die in den alten Ländern am Ende der vergangenen Dekade zu beobachten waren. Allerdings ist zu beachten, dass die Konfessionslosen in den neuen Ländern mit etwa zwei Dritteln die große Mehrheit der Bevölkerung ausmachen. Allein deshalb ist damit zu rechnen, dass der Anteil der langfristigen Unionsanhänger im Osten deutlich niedriger sein muss als im Westen.

Ähnliche Beobachtungen ergeben sich sinngemäß für den Einfluss der Kirchenbindung auf die Neigung zur CDU: Wie in den alten Ländern neigen in der Gruppe derjenigen, die sich intensiv am kirchlichen Leben beteiligen, deutlich mehr Menschen der Union zu als in anderen Bevölkerungsschichten. Dadurch, dass diese Gruppe aber sehr klein ist, ist ihr Einfluss auf die Verteilung der Parteiidentifikation im Gesamtelektorat vernachlässigbar klein. Auf eine graphische oder tabellarische Darstellung kann deshalb verzichtet werden.

Der Zusammenhang zwischen dem (in den neuen Ländern immer noch deutlich häufigeren) Merkmal„Arbeiter“ und der Parteiidentifikation unterscheidet sich hingegen deutlich von den aus dem Westen bekannten Verhältnissen. Anders, als man vielleicht vermuten könnte, finden die linken Parteien bei den Arbeitern in den neuen Ländern keineswegs besonders große Zustimmung. Über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg bezeichneten sich nur etwa 20 Prozent der Arbeiter als langfristige SPD-Anhänger; ein annähernd gleich großer Anteil fühlte sich der Union besonders verbunden. Eine knappe Mehrheit von rund 51 Prozent gab an, keine Parteiidentifikation zu haben, nur 5 Prozent neigten der PDS/LINKE zu. Diese Zusammenhänge bleiben über die Zeit hinweg im Wesentlichen stabil: So unterscheiden sich Arbeiter und Angehörige anderer Berufsgruppen bezüglich ihrer Identifikation mit der SPD nicht substantiell (vgl. Abbildung 6); gleiches gilt sinngemäß für die Union. Auch an der generell etwas geringeren Neigung der Arbeiter, sich überhaupt mit einer Partei zu identifizieren, hat sich seit 1991 im Grunde nichts geändert.

4. Der Einfluss der Parteiidentifikation auf das Wahlverhalten im vereinten Deutschland

Aus den bisher präsentierten Analysen ergibt sich, dass der Einfluss der Parteiidentifikation auf das Wahlverhalten heute insgesamt geringer sein muss als in den 1970er Jahren: Im Westen behaupten derzeit etwa 40, im Osten sogar rund 50 Prozent der Bürger von sich selbst, keiner Partei in besonderem Maße verbunden zu sein. Für die Wahlentscheidungen dieser (wachsenden) Gruppe kann die Parteiidentifikation naturgemäß keine Rolle spielen. Offen ist allerdings noch, in welchem Umfang das Wahlverhalten derjenigen, die sich als langfristige Anhänger einer Partei betrachten, von ihrer Identifikation gesteuert wird.

Die einfachste Möglichkeit, sich dieser Frage anzunähern, besteht darin zu ermitteln, wie viele Parteiidentifizierer zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine andere als die eigentlich bevorzugte Partei stimmen würden. Die Ergebnisse einer solchen Analyse müssen allerdings mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden: Schließlich besteht die Möglichkeit, dass ein Bürger zwar in Übereinstimmung mit seiner Parteiidentifikation wählt, diese Entscheidung aber tatsächlich von den Kandidaten und Sachthemen abhängig macht und dabei zufällig zu einem Ergebnis kommt, dass mit seiner Parteiorientierung übereinstimmt. Im Ergebnis ist ein solches Votum nicht vom Verhalten eines Bürgers unterscheidbar, der schweren Herzens für die Partei stimmt, mit der er sich identifiziert, obwohl ihm das programmatische und personelle Angebot einer anderen Partei als überzeugender erscheint. Ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen Parteiidentifikation und Wahlentscheidung kann deshalb nicht unbedingt kausal interpretiert werden. Sollte der Anteil derjenigen, die für die „eigentlich“ bevorzugte Partei stimmen, im Laufe der Zeit jedoch sinken, dann wäre dies ein starkes Indiz für einen rückläufigen Einfluss der Parteiidentifikation auf das Wahlverhalten auch bei denjenigen, die überhaupt noch eine entsprechende Identifikation aufweisen.

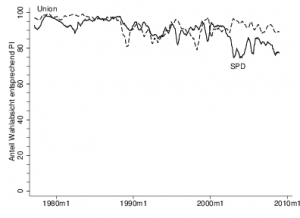

Abbildung 7 zeigt, dass es bei den Anhängern der Union in den alten Ländern durchaus Evidenzen für eine solche Lockerung der Parteibindungen gibt: Vom Frühjahr 1977 bis zum Sommer 1988 äußerten stets zwischen 94 und fast 100 Prozent derjenigen Bürger, die sich mit der Union identifizierten, die Absicht, bei der nächsten Bundestagswahl für die Christdemokraten zu stimmen. Im Mittel lag die Unterstützung der C-Parteien in dieser Gruppe bei etwa 97 Prozent. Gegen Ende der 1980er Jahre erfasste die zunehmende Unzufriedenheit mit der Regierung Kohl jedoch auch die Unionsanhänger, und die Wahlabsicht fiel zeitweise auf unter 80 Prozent, was in Relation zu den Werten der vorangegangenen Dekade als ein dramatischer Einbruch erscheinen muss. In den 1990er Jahren stieg die Wahlabsicht zugunsten der Union zwar wieder an, unterlag nun aber deutlich größeren Schwankungen und bewegte sich mit einem Durchschnittswert von nur noch 89 Prozent auf einem erkennbar niedrigeren Niveau: War im ersten Drittel des Untersuchungszeitraumes die Identifikation mit den Unionsparteien ein (fast) perfekter Prädiktor der Wahl der Christdemokraten, so erklärten nun rund ein Zehntel derjenigen, die sich selbst als langfristige Anhänger dieser Parteien betrachteten, nicht für die Christdemokraten stimmen zu wollen.

Für die Anhänger der SPD ergibt sich im Grunde ein ähnliches Bild. Auch hier hat die Wahlabsicht zugunsten der eigenen Partei seit den späten 1980er Jahren um etwa fünf Prozentpunkte von 95 auf rund 90 Prozentpunkte nachgelassen. Zugleich begann der Anteil derjenigen SPD-Anhänger, die für die Sozialdemokraten stimmen wollten, stärker zu schwanken. Allerdings war unter den SPD-Identifizierern die Volatilität der Unterstützung für ihre Partei bereits in der Vergangenheit recht groß gewesen. Deutlich zu erkennen ist auch die Unzufriedenheit etlicher SPD-Identifizierer mit der Agenda-Politik, die die Wahlabsicht zugunsten der SPD zeitweise auf nur noch ca. 80 Prozent reduziert hat.

Die Bedeutung der Parteiidentifikation für das Wahlverhalten scheint also in der Tat etwas nachgelassen zu haben, ist aber immer noch deutlich zu erkennen. Dies zeigt sich insbesondere, wenn man die Anhänger der Volksparteien bezüglich ihrer Wahlabsicht mit der Gruppe derjenigen vergleicht, die sich keiner Partei verbunden fühlen: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bürger, der sich mit der SPD bzw. der Union identifiziert, die entsprechende Partei auch wählt, ist über den ganzen Untersuchungszeitraum hinweg mehr als doppelt so hoch wie für die Gruppe der Ungebundenen.

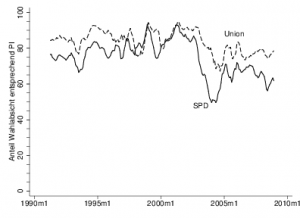

Für die neuen Länder ergibt sich auch hier wieder ein differenziertes Bild. Unter den Anhängern der Union geben im Mittel nur etwas mehr als 80 Prozent an, bei der nächsten Wahl für diese Partei stimmen zu wollen. Dieser Wert unterliegt erheblichen Schwankungen, die zum Teil jedoch auf die wiederum vergleichsweise geringen Fallzahlen zurückzuführen sind (Abbildung 8). Die Parteibindung scheint also einen etwas geringeren Einfluss auf die Wahlentscheidung zu haben als im Westen.

Ähnlich liegen die Verhältnisse im Falle der SPD. Hier äußerten zunächst sogar nur etwa 75 Prozent der langfristigen Anhänger die Absicht, die Partei wählen zu wollen. Seit 1994 begann dieser Wert jedoch deutlich zu steigen und erreichte in der Mitte des Untersuchungszeitraumes im Mittel eine Höhe von ca. 85 Prozent, um dann im Kontext der “Agenda-Politik“ der Regierung Schröder in den Jahren 2002 bis 2005 dramatisch einzubrechen. Auch die Wahlabsicht der SPD-Anhänger scheint großen Schwankungen zu unterliegen, wofür aber wiederum die relativ niedrigen Fallzahlen zumindest partiell verantwortlich sind. Eine alles in allem recht ähnliche Entwicklung zeigt sich schließlich auch bei der dritten großen Partei in den neuen Ländern, der PDS/LINKE (nicht graphisch ausgewiesen).

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass Parteibindungen in den neuen Ländern nicht nur seltener sind, sondern offenbar auch als weniger verbindlich empfunden werden, da ein beträchtlicher Teil derjenigen, die sich selbst als Anhänger einer Partei bezeichnen, nicht die Absicht hat, für die entsprechende Partei zu stimmen. Parteibindungen haben also eine geringere Prägekraft und eine andere Bedeutung als im Westen. Diese Faktoren sind (mit) dafür verantwortlich, dass die Zahl der Wechsel- und Nichtwähler in den neuen Bundesländern höher ist als im Westen und es immer wieder zu deutlichen Abweichungen im Wahlergebnis beider Regionen kommt (Arzheimer/Falter 1998; 2002, Kaspar/Falter 2009). Zwar scheint in den letzten Jahren die Neigung, tatsächlich für die präferierte Partei zu stimmen, im Osten leicht zuzunehmen, während sie im Westen leicht gesunken ist, so dass es hier ähnlich wie beim Anteil der Parteiidentifizierer mittelfristig zu einer Annäherung zwischen Ost und West kommen könnte. Im Ergebnis traten aber auch bei der Bundestagswahl 2009 wieder deutliche Ost-West-Unterschiede auf, die sich auf die unterschiedlichen Sozialisationsbedingungen während der Zeit der Teilung, die Differenzen in der sozio-ökonomischen Situation seit der Vereinigung und in die nach wie vor beträchtlichen Differenzen bezüglich der intermediären Organisationen (Kirchen und Gewerkschaften) zurückführen lassen.

5. Die Bedeutung der Parteiidentifikation im westeuropäischen Vergleich

Die bisherigen Analysen haben gezeigt, dass sich in den alten Ländern nach wie vor mehr als die Hälfte der Bürger im Sinne des sozialpsychologischen Modells mit einer Partei identifizieren. Allerdings ist dieser Anteilswert seit den 1970er Jahren vor allem im Bereich der starken Identifikationen erheblich zurückgegangen und wird vermutlich auch in Zukunft weiter sinken. In den neuen Ländern hat sich der entsprechende Wert seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr substantiell verändert und liegt heute mit etwa 50 Prozent der Wahlberechtigten rund zehn Prozentpunkte niedriger als in Westdeutschland. Diese Gegenüberstellung beider Landesteile ist aufschlussreich, sagt aber zunächst nichts darüber aus, ob die jeweiligen Anteilswerte als hoch oder niedrig gelten müssen. Derartige Fragen lassen sich nur durch den Vergleich mit ähnlichen politischen Systemen klären. Als besonders geeignet für einen solchen Vergleich erscheinen auf Grund der langen gemeinsamen Geschichte sowie der engen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verflechtungen die westeuropäischen Partnerländer, mit denen Deutschland in der Europäischen Union zusammengeschlossen ist. Zudem steht hier mit den von der Europäischen Kommission initiierten Eurobarometer-Studien eine Datenbasis zur Verfügung, die eigens für derartige Analysen entwickelt wurde und bis in die 1970er Jahre zurückreicht2.

Die Verwendung der Eurobarometer-Daten ist allerdings nicht gänzlich unproblematisch: Im Gegensatz zum Politbarometer finden die Erhebungen nicht monatlich, sondern ein- bis dreimal pro Jahr statt. Zudem wird die Parteiidentifikation nicht in jeder Erhebung abgefragt und wurde seit Mitte der 1990er Jahre gar nicht mehr erhoben. Dementsprechend ist die Gefahr, dass aktuelle politische Ereignisse die Messung beeinflussen, viel größer als bei der dichten Politbarometer-Zeitreihe, in der sich zufällige Fehler gegenseitig ausgleichen. Zudem unterscheidet sich der verwendete Fragestimulus zur Messung der Parteiidentifikation mehr oder minder stark von den in den betreffenden Ländern üblicherweise verwendeten Items. Im Falle Deutschlands weichen die mit dem Eurobarometer ermittelten Anteilswerte deshalb um einige Prozentpunkte von den auf der Basis des Politbarometers errechneten Werten ab. Andererseits hat der Eurobarometerdatensatz gegenüber nationalen Studien den Vorteil, dass die verwendeten Items in möglichst identischer Weise in die Sprachen der untersuchten Länder übertragen wurden. Für die Frage nach dem relativen Niveau der Parteiidentifikation in Westeuropa ist der Eurobarometer deshalb wesentlich besser geeignet als nationale Erhebungen, die teilweise sehr unterschiedliche Fragestimuli verwenden, so dass die Ergebnisse kaum miteinander vergleichbar sind.

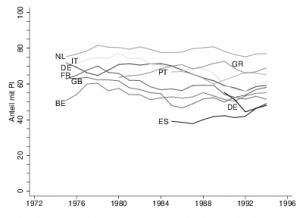

Abbildung 9 zeigt den Anteil der Parteiidentifizierer in Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Portugal und Spanien. Entsprechende Daten für Dänemark, Irland (Republik und Nordirland) sowie Luxemburg stehen im Eurobarometer ebenfalls zur Verfügung, wurden aber nicht in die Grafik aufgenommen, um die Darstellung einigermaßen übersichtlich zu halten.

Im Ergebnis zeigt sich, dass das Niveau der Parteiidentifikation in den meisten Ländern im Zeitverlauf erheblichen Schwankungen unterliegt. Lediglich in den Niederlanden bewegt sich der Anteil der Parteiidentifizierer konstant auf sehr hohem Niveau. Die dramatischen Verschiebungen und insbesondere das sehr gute Abschneiden der neugegründeten Lijst Pim Fortuyn bei der Parlamentswahl von 2002 deuten allerdings darauf hin, dass sich inzwischen auch hier die Parteibindungen gelockert haben dürften.

In Großbritannien und Frankreich hingegen lagen die entsprechenden Anteilswerte bereits in den 1970er Jahren weitaus niedriger als in den Niederlanden und sind seitdem weiter gesunken, während es in Belgien nach den auf den Sprachenstreit zurückgehenden Krisen der 1970er Jahre zunächst zu einer deutlichen Erholung kam, auf die dann ein sehr langsamer Abschwung folgte.

Die alten Bundesländer und Italien nehmen unter den hier betrachteten Ländern eine Mittelstellung ein – der Anteil der Parteiidentifizierer lag hier zunächst höher als in Belgien, Frankreich und Großbritannien, ohne jedoch das niederländische Niveau zu erreichen. Der Rückgang der Parteiidentifikation in den 1980er und 1990er Jahren vollzog sich dann weitgehend parallel zu den Nachbarländern, so dass Italien und Westdeutschland was die Verbreitung von Parteiidentifikationen angeht auch nach heutigem Kenntnisstand im Mittelfeld liegen.

Besonders interessant ist der Vergleich der neuen Bundesländer mit Spanien, Portugal und Griechenland, drei Ländern also, die seit Mitte der 1970er Jahre ebenfalls erst zur (Parteien-)Demokratie zurückfinden mussten. In Portugal und Griechenland erreichte die Verbreitung von Parteiidentifikationen erstaunlicherweise bereits rund zehn Jahre nach dem Ende der jeweiligen Diktatur einen vergleichbar hohen und inzwischen sogar höheren Stand als in der alten Bundesrepublik und in Italien. Spanien hingegen wies in den 1980er Jahren den niedrigsten Anteil an Parteiidentifizierern in der damaligen EG auf. Erst zu Beginn der 1990er Jahre begann die Zahl der parteigebundenen Bürger deutlich zu steigen und erreichte zur Mitte der Dekade den gleichen Stand wie in den neuen Ländern. In gewisser Weise nimmt also auch die ostdeutsche Region eine Mittelstellung ein: Parteiidentifikationen sind zwar seltener als in den Transformationsgesellschaften Griechenlands und Portugals, haben aber bereits unmittelbar nach der demokratischen „Wende“ eine Verbreitung gefunden, wie sie in Spanien erst zehn Jahre nach der Rückkehr zur Demokratie erreicht wurde.

Bedauerlicherweise gehört die Parteiidentifikationsfrage seit 1996 nicht mehr zum Frageprogramm des Eurobarometers. Für die zweite Hälfte der 1990er Jahre und den Beginn des neuen Jahrhunderts liegen deshalb keine vergleichbaren Daten mehr vor.

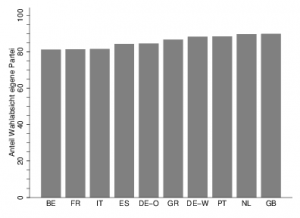

Ähnlich stellt sich die Situation dar, wenn analog zum Vorgehen in Kapitel 1.3 der Grad der Übereinstimmung zwischen Parteiidentifikation und Wahlabsicht untersucht wird (Abbildung 10). Auch hier liegen beide Regionen Deutschlands im Mittelfeld; allerdings ist die Streuung zwischen den untersuchten Ländern generell recht gering. Eine Ausnahme bildet lediglich Spanien, wo die (wie oben gezeigt ohnehin nicht sehr weit verbreiteten) Parteiidentifikationen einen deutlich geringeren Einfluss auf das Wahlverhalten haben als in den übrigen Staaten.

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Parteien gerade in den etablierten Demokratien Westeuropas (außer den Niederlanden) an Rückhalt in der Bevölkerung zu verlieren scheinen. Dort, wo Parteibindungen vorhanden sind, haben diese aber immer noch einen beträchtlichen Einfluss auf das Wahlverhalten.

Auch in den USA, wo das Konzept der Parteiidentifikation zuerst angewendet wurde, lässt sich seit den 1950er Jahren ein deutlicher Rückgang des Anteils der Parteiidentifizierer nachweisen (Dalton 2000: 25-26). Vergleichbare Trends zeigen sich in den demokratischen Industrieländern außerhalb Westeuropas wie Australien, Japan, Kanada und Neuseeland (Dalton 2000: 26-27). Dennoch bleibt festzuhalten, dass sich in diesen wie in den westeuropäischen Ländern nach wie vor mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten mit einer Partei identifiziert, wobei die genauen Anteilswerte wegen der unterschiedlichen Frageformate nur schwer miteinander vergleichbar sind.

Zudem deuten neuere Ergebnisse darauf hin, dass gerade in den USA die Parteiidentifikation seit einiger Zeit wieder an Bedeutung gewonnen hat. Die Zahl derjenigen, die sich als langfristige Anhänger von Demokraten oder Republikanern betrachten, ist seit den 1980er Jahren wieder angewachsen. Zugleich hat – insbesondere bei Präsidentschaftswahlen – der Einfluss der Parteiidentifikation auf die Wahlentscheidung zugenommen (Bartels 2000 , für einen umfassenden Überblick über die Diskussion in den USA vgl. Fiorina 2002).

6. Fazit

Die in diesem Kapitel vorgestellten Analyseergebnisse zeigen, dass die wichtigste Einstellung des sozialpsychologischen Modells für das Wahlverhalten in Deutschland seit den 1970er Jahren langsam aber stetig an Bedeutung verloren hat. Die Zahl der Bürger, die überhaupt eine solche Bindung aufweisen, ist seit dem Beginn der Politbarometeruntersuchungen 1977 erheblich, wenn auch nicht kontinuierlich abgesunken. Zugleich zeigt sich, dass die Stärke der verbliebenen Bindungen ebenso deutlich abgenommen hat. Darüber hinaus bestehen auch rund zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland: In den neuen Ländern sind Parteibindungen nach wie vor seltener, im Mittel schwächer ausgeprägt und haben einen etwas schwächeren Effekt auf das Wahlverhalten als in der alten Bundesrepublik. Bislang gibt es wenig Hinweise auf eine fundamentale Abschwächung dieser Differenzen.

In den politischen Entwicklungen der vergangenen Jahre spiegeln sich die Konsequenzen dieser gesunkenen Bedeutung von Parteibindungen wider: Der Rückgang der Wahlbeteiligung, die gestiegene Zahl der Wechselwähler und die zunehmende Ausdifferenzierung des Parteiensystems stehen alle im Zusammenhang mit den oben skizzierten Veränderungen.

Ähnliche Tendenzen wie in der Bundesrepublik lassen sich auch in vielen der westeuropäischen Partnerländer Deutschlands, den USA, Australien, Japan oder Kanada nachweisen. Dennoch hat die PI für diejenigen Bürger, die sich nach wie vor mit einer Partei identifizieren, eine wichtige Orientierungsfunktion. In Deutschland wie in den meisten anderen der hier untersuchten Staaten ist die PI, sofern sie denn vorhanden ist, der wichtigste Prädiktor des Wahlverhaltens. Dies gilt interessanterweise auch und gerade für jene hochgebildeten und gut informierten Bürger, die “eigentlich” keine PI benötigen, um eine Wahlentscheidung zu treffen (Albright 2009). Auch auf der Ebene der politischen Orientierungen lässt sich deshalb abschließend festhalten: “The Party ain’t over yet”.

Literatur

Albright, Jeremy J., 2009: Does Political Knowledge Erode Party Attachments? A Review of the Cognitive Mobilization Thesis. In: Electoral Studies 28, 248-260.

Arzheimer, Kai, 2002: Politikverdrossenheit. Bedeutung, Verwendung und empirische Relevanz eines politikwissenschaftlichen Begriffes. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Arzheimer, Kai/Falter, Jürgen W., 1998: “Annäherung durch Wandel?” Das Ergebnis der Bundestagswahl 1998 in Ost-West-Perspektive. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 48 B52, 33-43.

Arzheimer, Kai/Falter, Jürgen W., 2002: Ist der Osten wirklich rot? Das Wahlverhalten bei der Bundestagswahl 2002 in Ost-West-Perspektive. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 52 B49-50, 27-35.

Bartels, Larry M., 2000: Partisanship and Voting Behavior, 1952-1996. In: American Journal of Political Science 44, 35-50.

Bluck, Carsten/Kreikenbom, Henry, 1991: Die Wähler in der DDR: Nur issue-orientiert oder auch parteigebunden? In: Zeitschrift für Parlamentsfragen 22, 495-502.

Chatfield, Christopher, 2004: The Analysis of Time Series. An Introduction. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.

Dalton, Russell J., 1984: Cognitive Mobilization and Partisan Dealignment in Advanced Industrial Democracies. In: Journal of Politics 46, 264-284.

Dalton, Russell J., 2000: The Decline of Party Identifications. In: Dalton, Russell J./Wattenberg, Martin P.(Hrsg.): Parties without Partisans. Oxford: Oxford University Press, 19-36.

Dalton, Russell J./Wattenberg, Martin P. (Hrsg.), 2000: Parties without Partisans. Oxford: Oxford University Press.

Dalton, Russel J./Bürklin, Wilhelm (2003): Wähler als Wandervögel. Dealignment and the German Voter. In: German Politics and Society 21, 57-75

Dalton, Russell J./Flanagan, Scott H./Beck, Paul Allen (Hrsg.), 1984: Electoral Change in Advanced Industrial Democracies. In: Dalton, Russell J./Flanagan, Scott H./Beck, Paul Allen (Hrsg.): Electoral Change in Advanced Industrial Democracies: Realignment or Dealignment. Princeton: Princeton University Press, 3-22.

Dancey, Logan/Goren, Paul, 2010: Party Identification, Issue Attitudes and the Dynamics of Political Debate. In: American Journal of Political Science 54, 686-699.

Falter, Jürgen W./Rattinger, Hans, 1997: Die deutschen Parteien im Urteil der öffentlichen Meinung von 1977-1994. In: Gabriel, Oscar W./Niedermayer, Oskar/Stöss, Richard (Hrsg.): Parteiendemokratie in Deutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag, 495-513.

Falter, Jürgen W./Schoen, Harald, Hrsg., 2005: Handbuch Wahlforschung. Ein einführendes Handbuch. Wiesbaden VS.

Fiorina, Morris P., 2002: Parties and Partisanship: A 40-Year Retrospective. In: Political Behavior 24, 93-115.

Greene, Steven, 2004: Social Identity and Party Identification. In: Social Science Quarterly 85, 136-153.

Jagodzinski, Wolfgang/Quandt, Markus, 1997: Wahlverhalten und Religion im Lichte der Individualisierungsthese. Anmerkungen zu dem Beitrag von Schnell und Kohler. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 49, 761-782.

Maier, Jürgen, 2000: Politikverdrossenheit in der Bundesrepublik Deutschland. Dimensionen – Determinanten – Konsequenzen. Opladen: Leske + Budrich.

Kaspar, Hanna/Falter, Jürgen W., 2009: Angenähert oder ausdifferenziert? Das Wahlverhalten in Ost- und Westdeutschland bei der Bundestagswahl 2005. In: Gabriel, Oscar W./Weßels, Bernhard/Falter, Jürgen W: Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlaß der Bundestagswahl 2005. Wiesbaden: VS, 202-227.

Pollack, Detlef, 2003: Säkularisierung – ein moderner Mythos? Studien zum religiösen Wandel in Deutschland. Tübingen: Mohr.

Popkin, Samuel, 1994: The Reasoning Voter. Communication and Persuasion in Presidential Campagins. Chicago: University of Chicago Press.

Rattinger, Hans/ Gabriel, Oscar W./Falter, Jürgen W., 2007: Der gesamtdeutsche Wähler: Stabilität und Wandel des Wählerverhaltens im wiedervereinigten Deutschland. Baden-Baden: Nomos.

Schmitt, Hermann, 1989: On Party Attachment in Western Europe and the Utility of Eurobarometer Surveys. In: West European Politics 12, 122-139.

Schmitt, Hermann/Holmberg, Sören, 1995: Political Parties in Decline? In: Klingemann, Hans-Dieter/Fuchs, Dieter (Hrsg.): Citizens and the State. Beliefs in Government, Bd. 1. Oxford u. a.: Oxford University Press, 95-133.

Weiterführende Literatur

Arzheimer, Kai/Schoen, Harald. 2005: Erste Schritte auf kaum erschlossenem Terrain. Zur Stabilität der Parteiidentifikation in Deutschland. In: PVS 46, 629-654.

Campbell, Angus/Converse, Philip E./Miller, Warren E./Stokes, Donald E., 1960: The American Voter. New York u. a.: Wiley.

Dalton, Russell J./Flanagan, Scott H./Beck, Paul Allen (Hrsg.), 1984: Electoral Change in Advanced Industrial Democracies. Realignment or Dealignment. Princeton: Princeton University Press.